广药集团旗下的白云山有两宝:一个是让人凉下来的王老吉,另一个是让人燥起来的金戈。

靠着广告多和渠道广,国产的王老吉在顶峰时候一度取代了进口的可口可乐,成为国民第一饮料;但对于壮阳药这种关键时刻绝对不可以掉链子的产品,很长一段时间,白云山都笼罩在“国产药不行”的阴影里,挺不起头。

为了改变国人的这种认知,白云山先是用大量广告来为自家产品宣传推广;其次花重金请了北医、湘雅等医院专家牵头做相关研究,来证明国产的完全不输进口;后来,白云山干脆干了票大的,请了1998年诺贝尔生理&医学奖获得者——弗里德·穆拉德(Ferid Murad)来为金戈代言。

除了诺贝尔奖的头衔,穆拉德也是美国科学院&医学院双料院士,中国科学院外籍院士,而且是中医的粉丝。不过白云山愿意下血本请他来代言,还是因为穆拉德另外一个让人喜闻乐见的称号——伟哥之父。

穆拉德发明了一种新的心血管疾病治疗机理,而当药企工作者循着这一机理研发相关药物时,无意中发现了“西地那非”(Sildenafil)这款药的特殊功效,也就是后来风靡全世界的“伟哥”(Viagra)。

在伟哥之父和诺奖得主的双重光环加持下,白云山的金戈最后终于大放异彩。虽然相比辉瑞的产品,白云山的见效稍慢,效果也差一点,但胜在实惠,上市第一年就卖了7个亿,业绩很快赶超祖师爷辉瑞,屡创新高。

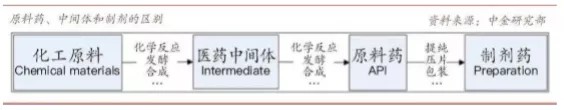

大部分药品都可大致分为原料药、仿制药和创新药。创新药投入多、风险大、利润高,技术专利双重卡脖子,但疗效可能也是最新最好的。仿制药则是创新药专利过期后,在安全和疗效上差不多的、价格低的仿制品,原料药顾名思义,即药品原料,但也能吃。

很长一段时间里,中国一直是原料药大国,创新药近几年才开始发力,仿制药则属于有量无质的状态。拿中国老人常吃的降压药来讲,仿制药降压慢、波动大,创新药就能很快稳定;进口的抗生素通常能直接打,国内的仿制药因为杂质多,要先做皮试。

2007年全国两会上,钟南山曾毫不留情的批评道:“我们的祖国虽然有这么多药,有几万个获批的药物,但基本没药物能跟原研药疗效相同。”

不过,仿制药绝非一无是处。恰恰相反,大多数发展中国家的医疗开支大头都在物美价廉的仿制药上,老百姓的主要药品花销也是仿制药,但这里面有个前提,就是相比100分的创新药,仿制药的安全和疗效也能打个80分。

FDA(美国药监局)的仿制药准入门槛里很重要的一条就是:被仿制产品的适应症、剂型、规格、给药途径一致。

由于起步慢,底子差等原因,无论是老人常用的降血糖药,还是救命用的抗癌药,中国的仿制药在很久里始终停留在60分的水平,这也导致“国产”二字在在老百姓认知里基本等于“不行”。时至今日,病友圈子里仍流行着一种虽然不科学但接地气的吃药方法:

有钱的就吃进口的,没钱就吃国产;刚开始病情急吃进口,稳定后吃国产;大病重病吃进口,小病吃国产;老人孩子身体健康情况差吃进口,年轻人吃国产;实在不行,就只能求助药神……

健康水平是一个民族的坚强后盾,中国在药品质量上何时才能迎来突围?这是本文尝试寻找的答案。

2013年,总部在浙江台州的华海药业向美国出口一批仿制药,经过将近三年的申报程序和材料准备,最后仍没通过FDA的批准,原因却令人无语:

按照FDA的要求,长70厘米、宽50厘米的药品说明书要折成一块4厘米大小的标准“豆腐块”。但中国的制药工业从来没有这种要求,自然也没有相关的产业链和设备,结果和国际接轨时,被说明书卡了脖子。

为了顺利出口,华海最后不得不花了1000万来进口高价折纸机等相关设备[2]。要知道,华海主要经营业务之一的缬沙坦胶囊在去年带量采购中价格降到了0.24元/粒,华海要卖600万盒才能补上这笔资金缺口,这些药能堆满四个标准足球场。

这背后其实是市场话语权的问题。工业革命加上两次世界大战释放的巨额药品需求,让美国迅速成了制药领域霸主,早在70年代,美国就建立了一套自上而下的生物制药工业体系,而同期中国的医疗以赤脚医生模式为主,还在山上挖草药。

所以,中国产的药品连怎么摆放,说明书怎么叠,都得听美国的。而话语权丧失的背后,自然是工业进程的差距。

1975年,福建省物质结构研究所发生一起严重的毒气泄漏,一位研究员因中毒急需大量维生素C解毒,但偌大一个东部省份愣是拿不出这么一批药,最后研究所持介绍信找到医药总公司领导特批,才勉强拿到一批能用的。这是当时中国缺医少药的真实处境。

彼时还是工人当家做主的年代,这种案例一多,很容易带来一场运动式改革。再加上物质所的研究员后来去了发改委,原本有着些许雏形的地区也开始加速发展:以抗生素为主的东北、产维生素的华北,以及做解热镇痛类药物的山东,共同形成我国三大原料药产业群。

而从原料药到药品,中间还差一道制剂的工序,药品成分基本都写在了说明书里,但药物崩解、溶出、晶型等等技术指标,却是严格保密的。换句话说,高考的知识点都在教科书里,但看了教科书不代表就能上清华。

改革开放后,全球低端制造业大转移,欧美的化工和原料两大产业纷纷迁往第三世界国家,中国成为最大的承接方之一。于是,在上述三类原料药上,中国也很快变成全球出口大国,也基本撑起了整个中国一半的用药需求——毕竟这三类药都能治感冒。

总结下来就是,集中式发展遇上全球低端产业转移,让中国成为了全世界最大的感冒药生产国。而从原料药到药品之间最重要的制剂工艺,中国却长期欠账。

前文提到的国产壮阳药,哈佛医学院的Preston Mason教授曾经就指出,国产产品在体内的溶出速度要比原研慢三到四倍,导致一些人在关键时刻吃了药却仍然难以重振雄风,这背后都是国内制剂工艺不行的结果。

很长时间里,我国连原料药都只停留在三大件上,这还是欧美吃剩不要的,制剂技术更是从零起步。这些都需要物理化学、结晶化学和制药工程等技术长时间的积累,背后是二十年的医药工业差距。

工业端的差距,反馈到老百姓这里就是无药可用。举一个不太恰当的例子,如果查出来癌症晚期,原料药治不了,吃仿制药能活5年,吃创新药能活10年。而新世纪前的中国制药工业,用一句话来总结就是:原料药规模庞大,仿制药刚刚起步,创新药基本没有。

很多患者在一些小病上还能忍忍,一旦拖成大病后,往往只能靠药神从印度带仿制药;而一些没有渠道的,就只能发挥自我试验、自我奉献精神,用原料药土法制药。

南方周末在2016年刊登了一则报道:国内有很大一群人,或因为无药可用,或因为吃不起成品药,他们开始自己动手买原料药,按照病友们自制的《装药指南合集》配着吃,活生生把自己逼成了药剂学专家。但这些“药”毕竟不是真药,副作用大,疗效也不稳定,运气好的疾病缓解,运气不好也有直接吃没了的。

事实上,中国的仿制药乃至创新药的升级并不是没有窗口期,毕竟说难听点叫无药可用,说好听点就是市场需求极其旺盛,老百姓的健康那可都是万亿级的大市场。但在生物制药的产业升级之路上,中国却不可避免的“走了一些弯路”。

改革开放后,药厂经营许可权由国家下放至各省市,地方上也出现了“要想当县长,先办好药厂”这类解放思想的口号。药企数量从彼时的1320家猛增到世纪末的6357家,要知道,作为药品第一大国的美国,如今也才836家。揠苗助长的背后,自然是大量的“低水平重复建设”。

因为玩家太多,药品交易会经常会成为全国顶级规模的盛会,气氛比肩亚运直逼奥运,经常能请来刘德华和黎明这样的顶级艺人,来给这种小众专业圈的会议助兴。

药品的这种“多”不仅体现在供给侧,也体现在使用端。医药是一个B2B2C的生意,药厂生产药品,但决定病人用药的是医生。和药厂经营权下放同时发生的,还有当时卫生部提出的的“医疗市场化”,这直接打开了“以药养医”的潘多拉魔盒。

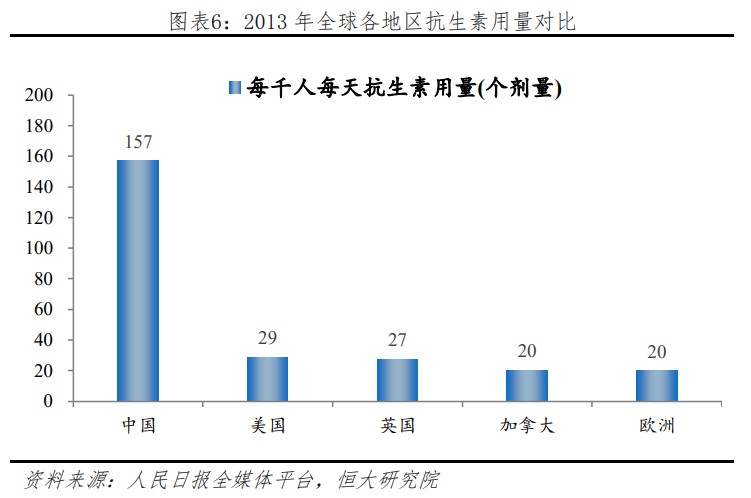

在固定的药品加成比例下,医生开药价格是“越高越好”,数量是“多多益善”。以至于无论大病小病,去医院开的药都得用麻袋装,开抗生素也是家常便饭,遇事不决先来一套。

2003年非典前后,恰好也是中国老百姓求医问药最痛苦的一段时期。全民医保尚未开闸,以药养医层出不穷,看病难看病贵隔三岔五上新闻,各种天价医疗事件见诸报端。

2005年8月,75岁的老人翁文辉患淋巴瘤入住哈医大二院,结果搞出了一个惊动、卫生部的大新闻:两个月交了139万医疗费没救回来,收费单上甚至会出现一天输了106瓶生理盐水和20瓶葡萄糖。最终,故事以财务贪污被判死刑、院长书记双双撤职收尾。

同一时期,医改蹒跚起步,十几年来,医改决策层一直在药品价格上做文章。比如,用两票制规定渠道不得加价,用最高零售价限定利润空间,用二次议价进一步压低价格。但乱挥价格屠刀后果也很明显:

一来,无差别降价并不能起到大浪淘沙的效果,以至于整个医药工业界都只能想方设法如何避免自己的药品降价;二来,愈加强大的监管力量最终也易引起“监管俘获”现象——为了更好的提高自家药品的最高零售价,部分利益集团用不惜冒险去绑定监管机构。

2014年,国家发改委价格司的两任司长、两任副司长,外加一名副巡视员,在短短几个月内相继落马。这个被称为“天下第一司”的价格主管机构,经过一轮反腐大洗礼,办公室只剩下了两名巡视员。落马的五位官员均管过药品价格相关事务,那几年也正是药价虚高、回扣泛滥最严重的时期。

2012年到2016年4年间,全球共有600多种创新药专利到期,本应该是国产仿制药赶英超美的黄金窗口期,但整个中国的医药公司比拼的是谁进院早,谁能向发改委讨一个高定价,谁可避开进入每隔一段时间出来的降价目录,谁和医生的交道深。

放在半导体行业,差不多就是台积电发扬雷锋精神,主动拿出了7nm工艺全套研发材料,但大陆工厂宁愿还在14nm和28nm卷来卷去。究其原因,对于药品这类非完全市场化的行业来说,“公关能力”有时比“研发能力”更重要。

那段时期,每年国内制药企业稳居A股销售费用占比排行榜第一名,而长时间以来国内药企创新投入比只有百分之一,研发费用加起来不及全球TOP10当中的任何一家。

纵观药品产业链上的主流玩家:仿制药都让渠道们去做了,只求能卖出去,不求质量;原料药企缺少医生资源,并不知道如何研究制剂;创新则因为缺少人才和顶层支持,也是无米之炊。谁来牵头让13亿中国人吃到80分的仿制药,整个行业没有答案。

不过对这个问题,曾经花了1000万在央视打广告卖“蓝瓶的钙”的哈药总裁姜林奎看的最透彻:“纳税就业,就是道德!”

2015年,在物价局和发改委工作过近30年的毕井泉调任国家药监局(后并入市场监督总局)局长,成为了中国医药行业的一道分水岭。

3年任期期间,国家药监局开展了一系列药审改革,基本参考了成熟医药大国的审批模式:用一致性评价政策严格控仿制药质量,提高行业集中度;给高风险、高投入的创新药提供一个良好的审批环境,吸引更加多药企参与进来。用流行的话讲,就是制药企业的供给侧改革。

和供给侧改革同时推进的,还有2018年国家医保局主导的支付端改革。这项带着些许“计划性色彩”的政策,核心效果就是:用一致性评价来决定仿制药企的玩家资格;用带量采购来定向分配仿制药的利润蛋糕;同时用优先审批、自主定价以及医保来鼓励药企去做高投入、高风险的创新药。

或许有人会问,能不能直接跨过仿制药,像搞一样专门搞创新药,实现弯道超车?其实并不能,这其中存在一个资源供给的问题。

人的医疗需求是无限的,如果要让所有病人都用上最新最好的诊疗手段,没有一点国家负担得起。所以各个国家的通常做法都是政府严控仿制药利润,同时给创新药一个自主定价空间,这样大家都能吃到低价药的同时,药企也愿意花精力投入。

换句话说,是利用医保强大的话语权,既能够把仿制药的价格打下来,满足大多数人的医疗需求,又能留出一部分高价值的市场空间,让创新药企有足够的资金支撑研发。中国医保的全称叫做“基本医疗保险制度”,这里面的关键词是“基本”。

药监局的出发点是好的,但传到长期资金市场的耳朵里却是另一层意思:做仿制药,只能在医保体系下赚10%的利润。而做高投入、高风险的创新药,不但能赚钱,企业市值也水涨船高。2017年以来,几次带量采购引起医药板块大跌,让这一观念更加深入人心。

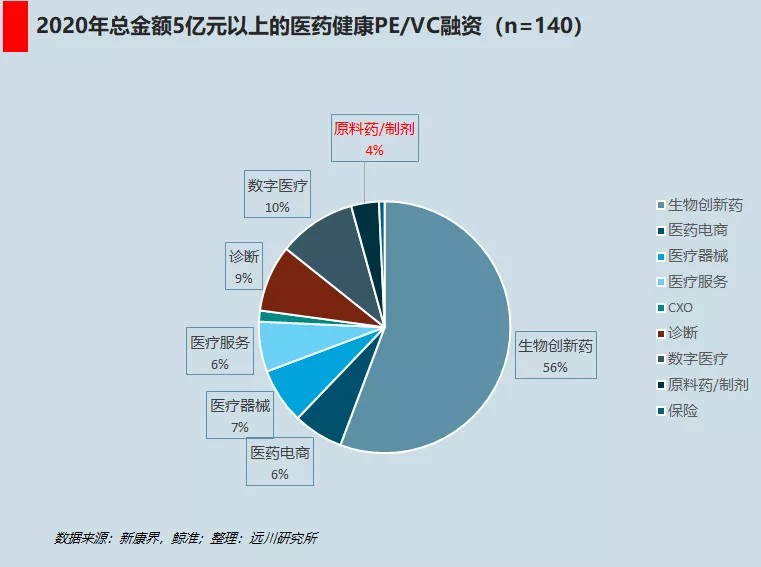

所以,当礼来亚洲(最好的医药产业基金之一)开始布局时,国内私募也很快嗅到了创新药的灼热气息,争先恐后的吃下一个又一个回国创新的科学家,跑马圈地。反观一些仿制药企,因为讲不好故事,迟迟等不来钱:去年单笔超过5亿元的医药投融资中,仿制药项目一只手都数的过来。

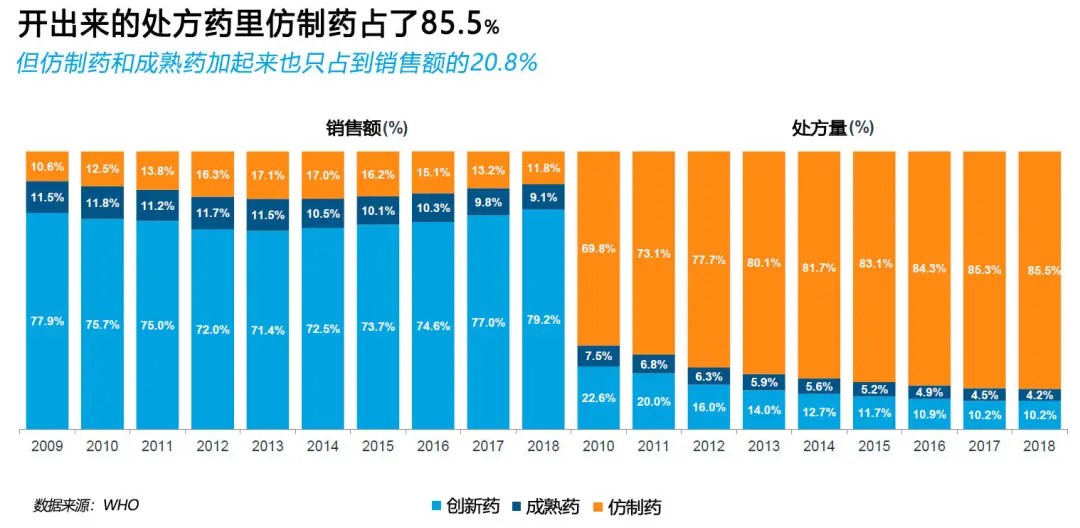

政策偏好叠加上长期资金市场的催化,让中国在创新药上半只脚踏进了世界一梯队,但用量是创新药8倍的仿制药,却只剩下几家原料药企,靠着“原料药制剂一体化”的故事,去捡创新药们吃剩不要的资本。

资本缺位的背后,是仿制药仍然没有一个好的土壤发展。所以这两年医保局风风火火搞的带量采购,药品是换成国产的了,价格是降下来了,但不少医生会在私下抱怨:换了之后,质量就是不如之前原研药。

所以,文章开头的那一幕也仍在继续:有钱的吃进口,没钱的吃国产;病情急的吃进口,缓和后吃国产……

在中国,很多领域的彻底改变,需要领导的殷切关怀,需要部委的格外的重视,也需要来自外部的“倒逼”。对半导体来说,这个因素是中美贸易摩擦,对仿制药来说,则是突如其来的疫情。

有着“印度铁娘子”之称的英迪拉·甘地,一心要追求父亲尼赫鲁“建立一个没有穷困、疾病和愚昧的社会”的目标。虽然教育和经济这两块没办法一蹴而就,但面对万千嗷嗷待哺的病患,她很快在医疗这一块找到了突破口:对很多药品来说,卡脖子的不是技术,而是专利。

留下一句“生死之间不能谋利”后,英迪拉开始着手修改了印度专利法,规定全球各地的药品,在印度不具有专利保护,本国企业能随意仿制,这便是后来著名的“强仿制度”。70年代后,印度在制药工业领域开始迅速与欧美医药体系接壤。

虽然强仿制度下不乏欧美的威逼利诱,但仍给了本国制药公司创造了近20年的赶英超美窗口期。这期间,大批印度药企也不辱使命,在过渡期里完成了原始积累,源源不断为包括印度和欧美在内的全世界穷苦患者提供廉价的仿制药,印度也因此得了个“世界药房”的称号。

时至今日,印度生产了全球近20%的仿制药,出口到200多个国家,其中60%以上出口到美国、欧洲、俄罗斯等国家。而另一边,中国虽然靠着规模效应和基建能力成为了全球最大药品原料生产国,但在产业链角色上,中国罕见的扮演着印度仿制药的上游,源源不断的为印度仿制药提供原材料。

2020年3月24日,印度总理莫迪宣布封锁政策,这可把不少欧美国家急坏了。此前,来自中国的药品原料已经因为疫情出现短缺,为此印度政府甚至专门包专机空运6吨原料药给到相关业。而这一次印度自己也大门紧闭,直接搅动了全世界的用药格局。

其他药品还能靠既往库存撑一下,但对于扑热息痛、替硝唑(均为解热镇痛类药品)、抗生素(消炎药)等等跟疫情有关的药品,欧美国家很快陷入短缺状态。为此,相关政府忙的焦头烂额,欧美国家则不停发难:“确保药品供给是制药企业的责任。”

去年7月,在疫情肆虐和“制造业回迁美国”的呼声下,特朗普高调宣布投资胶卷巨头柯达,来生产抗疫用的原料药品羟氯喹(后来证明其实没用),也是基于“世界药房”和“原料药工厂”的同时断供的情况下,一次情急之下的闹剧。

早在3月份,以浙江为主的特色原料药地区便开启了一系列鼓励复工复产的行动,浙江本就是国内原料药以及制剂出口的主力军;到了5月前后,四家原料药企奥翔药业、昂利康、广生堂以及富祥药业,前后抛出再融资及扩产方案,目的只有一个——加码仿制药市场。

海外疫情的进一步发酵,让国内的制造优势得以快速显现,而和海外订单一起增长的还有国内制剂企业的海外市场占有率,印度在被疫情封锁期间,也把长期积累的制药工业技术和语言体系上的优势逐步让渡给了中国。

而在国内,顶层对于仿制药行业的改革也在起作用:通过带量采购这项富含计划性的分配的方法,让原来由渠道推动的仿制药企逐渐丧失优势,而上游原料药企因自己就是供应方,能很好地承接这块利润蛋糕。

在资本市场,也呈现了一副三十年河东三十年河西的景象,整个证券交易市场的化学原料药板块在短短半年里,市场规模将近翻了一倍[6]。一致性评价提升集中度、海外疫情催化本土出海,再加上资本热,在整个中国的仿制药历史上还是头一遭。

对中国来说,疫情其实是一个绝佳的窗口期,政策+机遇+资本三道春风同时吹向行业,让国产仿制药总算有了一个合适的生长土壤,但光有土壤不行,仿制药质量升级还需要技术和时间来灌溉。否则中国老百姓面临的,依然是原料药没用,仿制药没有,创新药买不起的窘境。

比如两者都是高资产金额的投入、长研发周期、高利润的行业;比如行业的顶尖选手总能获得最高的溢价与利润;而两者在中国的境遇也大同小异:芯片制造被视为中国产业升级的重点,正在先进制程上苦苦爬坡;而中国的生物制药同样起步晚底子差,与西方顶尖水平差距不小。

但两者的不同之处在于:芯片制造的重点是上限的突破,谁能掌握最先进的制造工艺,谁就能获得最多的利润。而生物制药的重点是下限的提高。100分的创新药,代价往往是令人望而生畏的价格,真正决定一个国家老百姓整体健康水平的,其实是人人都负担得起的,疗效打80分的仿制药。

创新药的背后是概念和技术的创新,而仿制药的质量升级,背后是制剂工艺的创新,。疫情只是给了国产仿制药一个加速的机会,要让中国摆脱“国产药不行”的梦魇,最终的方法,还是无数次被提及的基础制造业。

中国之前是没有药用,现在是大家都能用上60分的仿制药,负担不起100分的创新药。100分和60分的壮阳药,可能仅仅是起效时间差了十分钟,但100分和60分的高血压药,差距也许就是10年的寿命。

高价创新药决定了健康水平上限的想象空间,但廉价的仿制药才能决定了一个国家国民健康的基本盘。与其再拍100部《我不是药神》,都不如从根本上重视仿制药质量,重视基础制造业。只有这样,才能让药神真正成为历史。